2024年,济宁市博物馆依托丰富的馆藏文物资源,坚持“请进来”与“走出去”相结合,立足实际,精心策划,组织开展了形式多样、内容丰富的展览活动,努力实现一座博物馆点亮一座城。

一、临展交流 百花齐放

1. “请进来”—丰富本地展览资源。济宁市博物馆本年度引进展览共计7场,分别为《黄河之水天上来——历代黄河舆图特展》、《印·象大秦——封泥中的大秦帝国》封泥特展、《河湟陶韵——青海彩陶艺术文物展》、《一品清廉——廉洁文化艺术展》、《流光溢彩——大明益藩王族珍宝展》、《五彩八桂——广西民族服饰文化展》、《寻觅,那一抹蓝——烟台市博物馆藏金属胎珐琅器精品展》,让济宁市民在家门口就能近距离了解异域文化,好评如潮。

2.原创展——丰富群众文化认知。推出了《贞珉寓教 立德树人——教育主题精品拓片展》立足地缘优势,深入挖掘历史文化资源,不断融入助推教育事业发展的博物馆元素,最大限度发挥“以文化人、凝聚人心”的教育引导作用。

3. 巡回展—打造济宁文博品牌效应。《汉画像石上的孔子与鲁礼文化拓片展》先后走入扬州博物馆、平凉博物馆、喀什地区博物馆、英吉沙国学书院、广西民族博物馆进行展出,扩大“文化济宁”的宣传力和影响力。其中,走进新疆喀什、广西西宁,是济宁市博物馆为深入学习贯彻习近平文化思想,铸牢中华民族共同体意识,更好地加强东西部协作,探索民族团结进步事业、打造博物馆成为民族团结进步“新阵地”的重要举措。

二、优化展陈 创新展览

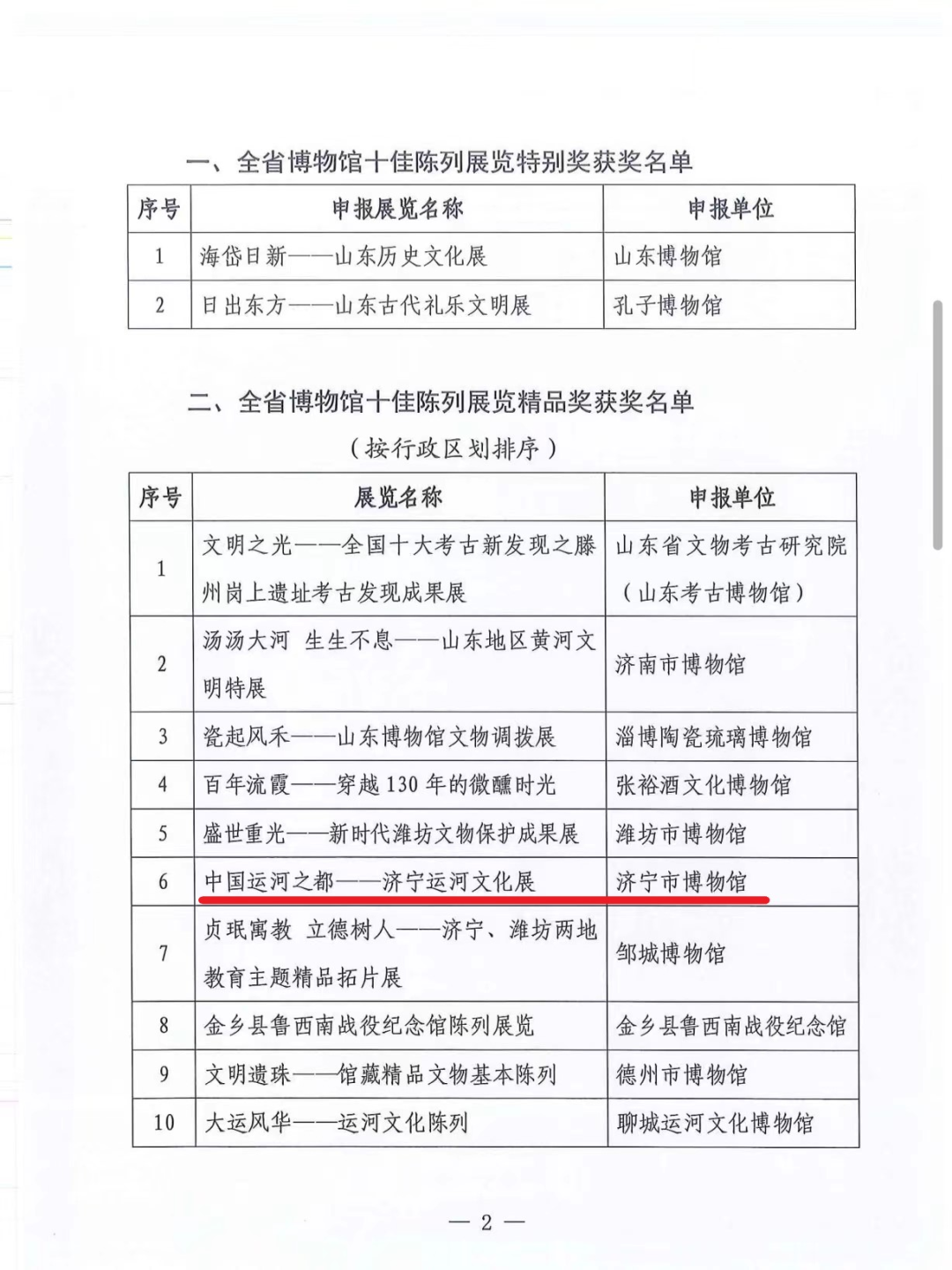

济宁市博物馆通过展示主题的创新性、展览设计的精良度、文物的选择和呈现方式、多样化的展陈手段以及对观众的吸引力等方面,不断创新陈列展览方式,推动优秀传统文化传承发展。《中国运河之都——济宁运河文化展》荣获第七届全省十佳陈列展览精品奖。此次获奖是继第五届全省十佳陈列展览精品奖(济宁千秋展)、第六届全省十佳陈列展览优秀奖(朱复戡艺术展)之后,连续三次获得省级展陈奖项。

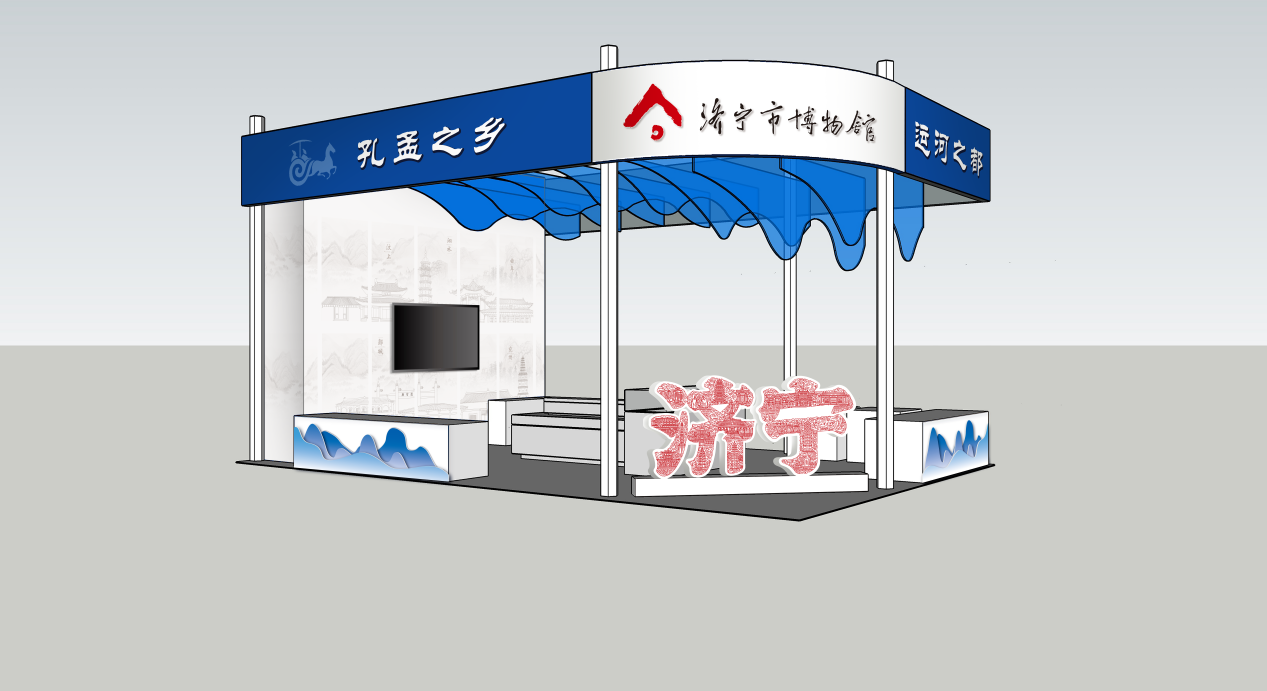

同时,积极参与第十届“博博会”济宁馆的设计、展陈工作,展位总面积54平方米,分为传拓体验区、文创展示区、销售区及打卡区,设计灵感来源于济宁的“一山一水”,展馆上方为水形波浪,意为大运河,展位外围雕刻山型,意为尼山。通过现代设计与传统文化元素的融合,向公众呈现了济宁深厚的历史和文化积淀,形式设计受到现场观众及新闻媒体的热烈好评,被评为最佳展示奖银奖,为全省地级市博物馆唯一获奖单位。

三、学思践悟 夯实基础

1.实地考察。在馆领导的统筹带领下,前往全市十一县市区考察文物情况,全面摸排、重点记录,进一步掌握和了解济宁地区文物珍品的现状,为打造文物精品展打好坚实基础。

2. 加强理论学习。在线上,积极参与各类文博专业的网络课程,了解最新的科技手段在文物展示中的应用,汲取不同文化背景下的陈列理念精华,拓宽自身的设计思路,以更好地将文化故事融入到展品陈列之中。在线下,积极参加由国内权威机构举办的文博理论讲座和研讨会,与国内顶尖的文博学者和同行们齐聚一堂,深入剖析经典陈列案例背后的理论支撑和实践经验,从空间布局、灯光运用到展品组合等多个维度进行细致探讨,不断提升对实体陈列空间的掌控能力和艺术表现力。

此外,还积极开展馆际交流活动,实地参观学习其他优秀博物馆的陈列方式,在实践中深化对理论知识的理解,将所观所学转化为改进陈列工作的具体措施,从而为观众打造更具吸引力、教育性和感染力的陈列展览,让博物馆真正成为传承历史文化、启迪公众智慧的重要场所。

四、升级设备 提升服务

更换并增加了一批各类型号展柜20组,增加展线达36米,此为实施济宁市博物馆文物预防性保护二期项目,进一步提升文物展厅的调试环境监测系统,完善环境监测设备和文物储存环境,使博物馆的文物科技保护水平得到了显著提升。

下一步,济宁市博物馆将继续深入挖掘本地特色文化,打造具有鲜明地域特色的展览,并通过优化展览布局与空间利用策划,举办更多具有时效性和吸引力的主题性临时展览,提升展览的科技感、互动性与吸引力,让文物的余音久久回荡,让文化的火种代代相传。