2025年8月11日上午,济宁市博物馆“文博大课堂”社区行活动走进任城区解放路社区。此次活动是博物馆延伸服务触角、将历史文化教育资源直接送达市民“家门口”的又一次实践,旨在丰富社区青少年暑期文化生活。

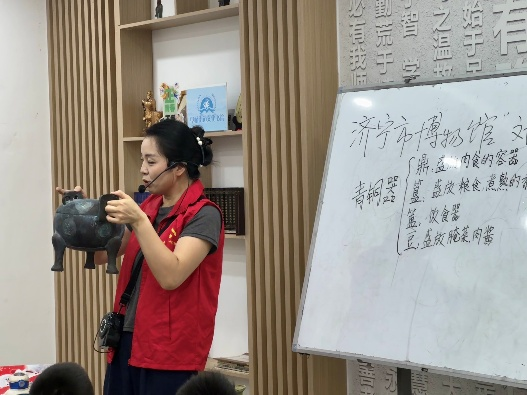

活动现场,博物馆讲解员为社区的孩子们开启了一堂生动的青铜器知识课。为了让体验更直观,讲解员特别带来了仿制的青铜鼎和簋。孩子们通过亲手触摸这些器物的形态,感受其厚重的质感。讲解员结合实物,详细介绍了鼎和簋的形制与核心功能:鼎,最初作为烹煮肉食的炊器,后演变为象征权力地位的重器;簋,用于盛放黍、稷等饭食。此外,讲解员还重点引导孩子们观察器物表面的纹饰,如饕餮纹等,并解释这些纹样不仅具有装饰性,更反映了古人的信仰与审美观念。同时,也介绍了“豆”作为盛装腌菜、肉酱等调味品的高足器皿的作用。通过触摸实物、观察细节和聆听讲解,孩子们对古代先民的生活场景、工艺水平与礼仪规范有了更具体的认识。

在此基础上,讲解员进一步阐释了青铜礼器所承载的深刻社会内涵。她详细介绍了周代严格的用鼎制度,如周天子使用九鼎八簋,诸侯则使用七鼎六簋等不同等级规制。这种直观的对比,使孩子们具体感知到古代礼乐制度的森严与等级观念。同时,讲解员巧妙地将知识延伸到日常语言,解析了“一言九鼎”、“问鼎中原”、“鼎力相助”、“人声鼎沸”等成语的文化根源,揭示出青铜器在中华语言文化中留下的深刻烙印,拉近了历史与当下的距离。

活动的互动环节——投壶体验,深受孩子们欢迎。在了解投壶作为古代宴饮礼仪游戏的起源后,孩子们分组尝试。他们凝神瞄准,将箭矢投向壶口,每一次成功的投入都引来同伴的掌声,即使未中也能收获鼓励。这一环节不仅锻炼了手眼协调能力,更让孩子们在亲身参与中,体会到古代礼仪活动的趣味与内涵,现场气氛积极而融洽。

活动结束后,孩子们仍饶有兴致地围着讲解员和文物仿制品提问,表现出对历史文化的浓厚兴趣。陪同的家长和社区工作人员纷纷表示,此类活动形式新颖、内容扎实,特别是能亲手触摸仿制文物、观察细节的环节,极大增强了学习的直观性和趣味性,有效弥补了课堂教育的不足,让孩子们在轻松氛围中增长了见识,增强了对家乡济宁深厚历史文化底蕴的认同感与自豪感。

本次“文博大课堂”走进解放路社区,是济宁市博物馆活化馆藏资源、拓展教育空间的创新实践。下一步,济宁市博物馆将继续深化“文博大课堂”品牌建设,探索开发更具互动性和趣味性的教育项目,并积极运用数字化等新手段,让馆藏文物蕴含的智慧与精神以更加多元、更接地气的方式融入现代生活,持续为提升公众文化素养、涵养城市文明贡献力量。