时光如河,蜿蜒流淌,在文明的河床上刻下智慧的印记。三千年前的先民以刀为笔,以龟甲兽骨为纸,留下了汉字最古老的形态——甲骨文。这些镌刻于时光深处的符号,不仅是汉字的源头,更是中华文明绵延不绝的生动见证。11月16日,济宁市博物馆“史技十二朝”系列之“契文留声·字字生辉”甲骨文主题社教活动如期举行,再次以古老文字为桥梁,引领青少年走进那段被时光封存的记忆,感受文明源头的汩汩清泉。

活动在充满趣味的“看图辨字”环节中拉开帷幕。社教老师让孩子们辨认“哪吒图片”中的三个不同的甲骨文字,不仅体验到解谜的乐趣,更在老师的引导下,初步了解象形、指事、会意三大造字法则。从自然万物的形态摹画到人类活动的抽象记录,孩子们仿佛穿越时空,亲眼目睹了先民观察世界、描摹生活的情景,深刻认识到这些古老符号背后所承载的生动社会图景与朴素哲学思考。

实践环节将活动推向高潮。社教老师巧妙结合济宁市博物馆丰富的馆藏资源,重点选取了“戈”、“爵”、“豆”等具有代表性的青铜器,为孩子们细致剖析了这些器物名称所对应的甲骨文字形。当抽象的字符与具象的文物并列呈现,孩子们惊奇地发现,“爵”字的翘首流与三足之态,正是青铜爵造型的精准提炼;“豆”字的鼓腹高柄圈足之形,与馆藏青铜豆的实物特征高度吻合。这种“以器释字,以字证器”的直观教学方式,让古老的文字瞬间“活”了起来,古人“观物取象”的造字智慧变得清晰可触。

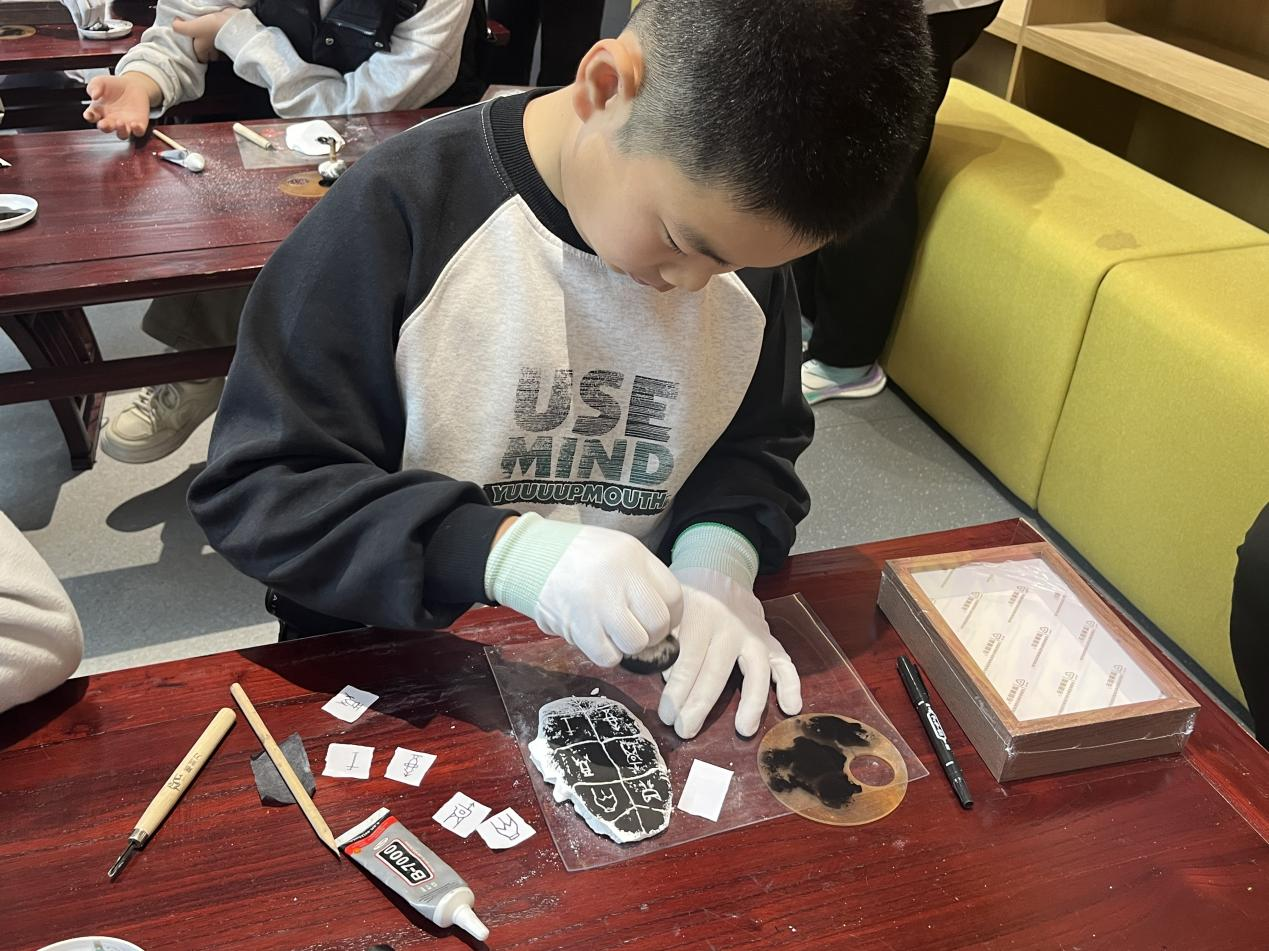

在深刻理解字形渊源的基础上,孩子们在专业指导下,手持仿古刻刀,在特制模具上郑重地临摹刻画这些刚刚认识的甲骨文。一笔一划的雕琢,不仅是技能的体验,更是一场与先民的无声对话。指尖流淌的是对古老文明的敬畏,心中萌生的是对文化根脉的认同。

本次活动是济宁市博物馆“史技十二朝”品牌社教活动的又一次成功实践。通过寓教于乐、寓教于行的方式,不仅有效激发了青少年对汉字起源的浓厚兴趣,更在他们心中播下了文化传承的种子,让孩子们在甲骨文的方寸之间,窥见了中华文明的博大与辉煌,增强了民族自豪感和文化自信心。

下一步,济宁市博物馆将继续深耕馆藏文物资源,以“史技十二朝”系列社教活动为重要抓手,不断探索中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的新路径、新形式,努力将自身建设成为彰显中华文明魅力、服务群众文化生活的重要平台,为坚定文化自信、赓续中华文脉贡献坚实的力量。